Se un intervistatore immaginario ci chiedesse dove eravamo il 9 marzo 2019 o 2009, la grande maggioranza di noi – salvo casi particolari – avrebbe difficoltà a ricordare una data che non è segnalata da qualche festività sul calendario o da qualche evento storico particolarmente memorabile.

Se però ci chiedessero dove eravamo il 9 marzo 2020, la stessa maggioranza non avrebbe probabilmente nessun problema a ricordare dove e come ha recepito la notizia del primo lockdown nazionale come misura di contenimento per la pandemia da Covid19.

Photo by Christopher Windus on Unsplash

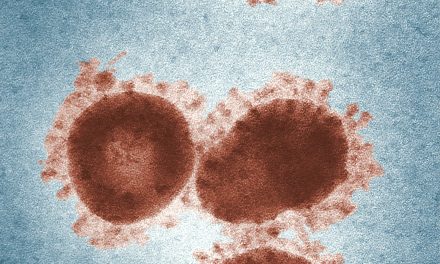

Lo stravolgimento delle nostre vite, delle nostre abitudini, dei nostri piani, è stato così radicale da aver lasciato una cicatrice profonda nella nostra memoria; come pure sistematica è stata la demolizione delle certezze che piano piano andavamo acquisendo – e che puntualmente venivano smentite – circa la patologia e le strategie per affrontarla.

Chi è più ancorato alle proprie convinzioni ideologiche ha avuto le maggiori difficoltà a guardare questo momento per quello che è stato: la dimostrazione che il dato scientifico è l’unico attendibile, ma che anche la scienza ha i suoi tempi; la dimostrazione che la collaborazione internazionale è mutuo arricchimento, e che il futuro dei paesi è ormai inesorabilmente interconnesso e interdipendente.

Nel caos, infatti, l’unica certezza sembrava essere la necessità di produrre uno o più vaccini che potessero finalmente aprire il cammino che ci avrebbe riportati a una qualche forma di normalità.

Foto di torstensimon da Pixabay

E infatti, nella corsa ai vaccini, i contributi da parte dei governi e delle aziende No-profit sono stati ingentissimi. Non solo, istituzioni come l’FDA americana e l’EMA europea, hanno dato massima priorità all’analisi dei dati forniti dalle aziende, mettendo in secondo piano tutto il resto e consentendo approvazioni non solo rapide oltre ogni previsione, ma che garantissero la massima sicurezza per i cittadini e le cittadine. Un contributo difficilmente quantificabile, senza il quale sarebbe stato impossibile procedere con le campagne vaccinali; un contributo nato proprio dalla convinzione che bisogna focalizzare gli sforzi verso il bene comune.

Eppure, come già avvenuto nel corso di questo strano capitolo della storia contemporanea, la tentazione di appigliarsi alle consuetudini normalmente vigenti, resta forte, causando periodi di stallo e conflitto nel dibattito globale. Così sta avvenendo circa l’opportunità che le aziende condividano la conoscenza sui vaccini in modo che altri produttori possano attivarsi, come richiesto e raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità, ma anche da importanti economisti dell’Institute of New Economic Thinking, nonché dal Forum disuguaglianze e diversità.

La proposta, avanzata con India e Sud Africa come capofila, è però stata affossata dai Paesi con economie forti: l’Unione Europea, gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Ma il dibattito non può spegnersi poiché, di nuovo, la posta in gioco è il bene comune: la sospensione dei brevetti, abbinata ad azioni volte a diffondere la conoscenza e la tecnologia, consentirebbe di aumentare drammaticamente la fornitura di vaccini, con beneficio tanto dei paesi ricchi quanto di quelli poveri, che per adesso sono stati lasciati indietro più o meno nel silenzio generale.

Quest’ultimo dato non sorprende, se si pensa a epidemie come quella di AIDS, che condanna a destini molto diversi chi si ammala in un’economia forte e chi in un paese in via di sviluppo. L’elevata contagiosità e la via di trasmissione aerea del Covid, ci hanno però già dimostrato che questa volta l’indifferenza non funzionerà.

Foto di Frauke Riether da Pixabay

Intanto le aziende temporeggiano, affermando che la discussione avverrà caso per caso, stipulando contratti che proteggano la proprietà intellettuale con i singoli candidati alla produzione. Ma questo meccanismo è davvero troppo lento e, di nuovo, poco lungimirante. Nel tentativo di preservare il profitto, le aziende dimenticano che anch’esse sono legate allo stato di salute dei paesi e delle economie mondiali, e che da queste dipende il loro futuro; che i mercati non sono entità astratte e separate dalla vita delle persone, ma che al contrario il loro andamento è strettamente interconnesso con lo stato di salute della società.

Insomma, le aziende, che pure tanto sono state capaci di dare nel corso della storia, perdono l’opportunità di rendersi protagoniste di cambiamenti rivoluzionari come invece stanno facendo nel campo della transizione ecologica. In merito a quest’ultimo esempio, alcuni controbattono che l’afflato “verde” sia dettato unicamente da ragioni opportunistiche, condizionato da pressioni e incentivi di natura sia sociale che politica. Che questo sia vero o meno il risultato non cambia: spostando i propri investimenti verso soluzioni che contribuiscono ad arginare la catastrofe cui ci condanna il cambiamento climatico, le aziende partecipano del bene comune.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

L’analogia con la pandemia è semplice: se non perché è la cosa giusta da fare, condividendo la proprietà intellettuale dei brevetti, le aziende consentirebbero il ritorno alla tanto agognata normalità, portando un beneficio economico di cui sarebbero beneficiarie. Non da sottovalutare poi il ritorno che ciò avrebbe in termini di immagine, un’utilità intangibile ma tanto potente da costituire l’argomento principale quando si parla di “greenwashing”.

In definitiva, la lotta al virus o sarà globale o sarà una sicura sconfitta. Se sapremo cogliere quest’ultima, ennesima sfida – che stavolta tocca in maniera diretta il significato e la concezione di ciò che chiamiamo profitto – potremmo uscirne insieme, guadagnando una rinnovata coscienza: le scelte politiche non sono qualcosa di cui leggere nel giornale e poi dimenticare. La politica non è tutta uguale, e i suoi protagonisti e i suoi metodi, le scelte che compie ai bivi più importanti, possono determinare elementi tanto cruciali quanto l’ammalarsi o il guarire, la vita o la morte.

Foto di apertura di