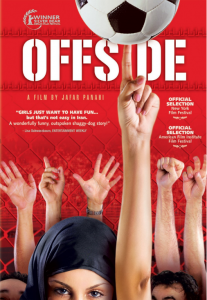

Inizia l’estate, nel segno dei campionati europei di calcio. Parliamone, di calcio, anche in questa rubrica. Di calcio e cinema, va da sé. Ma anche d’altro. Ad esempio di un cinema che parli di sport senza inseguire (vanamente, troppo grande è il gap tecnologico) la televisione. Quindici anni fa un film meraviglioso – si chiamava “OFFSIDE” – segnò una traccia anticipatrice. Però prima…

Andrea Barbato con un giovanissimo Walter Veltroni.

Un passo indietro. Si chiama “Va’ pensiero” ed è un prototipo quello che il 13 settembre del 1987, prima giornata di campionato, inaugura la domenica pomeriggio della nuova Rai Tre di Angelo Guglielmi. Idea di un geniale autore televisivo, Aldo Zappalà, allora trentacinquenne, lo conducono Andrea Barbato per i servizi giornalistici, Galeazzo Benti (il gagà Dodo della Baggina dell’”Imperatore di Capri”) per le interviste di spettacolo e costume e Oliviero Beha per quella parte sportiva che ne è la struttura portante. Dura solo due anni, ma – dopo un fulmineo esperimento situazionista di Chiambretti, Paternostro e Helenio Herrera (“Prove tecniche di Trasmissione”, 1989/90) – troverà in “Quelli che il calcio” un assetto definitivo e la spinta per arrivare, non al massimo dei giri, fino ad oggi. La vera novità di “Va’ pensiero” è Beha, che, nel fuoco delle polemiche da un anno per l’inchiesta su Italia-Camerun dell’82, ricompare in TV gestendo egregiamente quella che appare subito come una piccola, grande novità epistemologica: le partite della domenica pomeriggio (allora perfettamente contemporanee) seguite non in video – cosa a quel tempo impossibilissima e financo impensabile – ma seguendo il racconto in diretta, le facce, le reazioni e lo svagato (ma neanche tanto) dibattito in studio di un gruppo di spettatori più o meno “eccellenti”, posti ognuno davanti a un televisore che trasmette le immagini in bassa frequenza della partita della sua squadra del cuore. Visibili a lui solo: di questi apparecchi noi vediamo il retro. Come nell’aneddoto dei bimbi poveri portati dal padre la domenica pomeriggio fuori dai caffè a vedere “quelli che mangiano il gelato”, ogni spettatore è messo davanti allo spettacolo della propria frustrazione di tifoso. Vera e propria, paradossale, pedagogia della liberazione. “Va’ pensiero”, proprio.

Jafar Panahi, con l’Orso d’Argento conquistato a Berlino per “Offside”.

JAFAR IL BUONO. Uno che se ne intende di prigioni e di liberazione è Jafar Panahi, il regista iraniano del “Palloncino bianco”. Il migliore, insieme ad Asghar Farhadi, degli allievi di Abbas Kiarostami, il maestro scomparso cinque anni fa. Condannato nel 2010 a sei anni di carcere e venti di inattività per propaganda antigovernativa, oggi in teoria dovrebbe essere libero, ma da qualche anno non se ne sa nulla. Difficile aspettarsi grandi imprese in queste condizioni, eppure ogni suo film lo è, a cominciare dai due girati dopo la condanna (“Taxi Teheran” e “Tre volti”) grazie a un uso magistrale delle macchine leggere e delle tecniche digitali più sofisticate. Ma l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale e nel 2005, ancora a piede libero e con il paese immerso nel clima di entusiasmo per la qualificazione della nazionale iraniana ai mondiali di Germania, l’impresa eccezionale di Jafar il buono fu il più bel film sul calcio mai realizzato.  Non sul gioco del calcio, attenzione. Non sul calcio spettacolo e neanche sul calcio come leva per il riscatto individuale di un ragazzo povero dai piedi buoni, ma sul calcio come “alegria do povo” (come il titolo del bellissimo documentario brasiliano su Garrincha – 1962 – visibile in portoghese su You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=50PedXEjfw0). Sul calcio strappato agli, insuperabili, specialisti televisivi della moviola e del fuori gioco dell’alluce (“e l’alluce fu”: come in un Gadda ripreso da Benigni), al dominio di quella tecnologia che da decenni ormai ha messo in offside il cinema. Sul calcio ripreso spalle al campo, l’occhio rivolto agli spalti, ai piazzali, ai pullman, alle strade intorno, ai bar, financo ai bagni dello stadio; cioè nell’unico modo che ha il cinema per attingere, riscoprendo la sua vocazione più autentica, al patrimonio narrativo e popolare del gioco che più di qualunque altro deve ai tifosi – allo stadio, nei bar, davanti alle TV accese – la sua ragion d’essere (senza tifo il calcio è dopolavoro). Sul calcio come forza di liberazione, a sua insaputa. Un inganno? Forse sì. Ma che bell’inganno, anima mia, e che bella compagnia! Parlo di “Offside” (2006, da noi nel 2011) (su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=D4y1aefww2Y, sottotitolato in inglese. Da Amazon, in italiano, a prezzi popolari.

Non sul gioco del calcio, attenzione. Non sul calcio spettacolo e neanche sul calcio come leva per il riscatto individuale di un ragazzo povero dai piedi buoni, ma sul calcio come “alegria do povo” (come il titolo del bellissimo documentario brasiliano su Garrincha – 1962 – visibile in portoghese su You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=50PedXEjfw0). Sul calcio strappato agli, insuperabili, specialisti televisivi della moviola e del fuori gioco dell’alluce (“e l’alluce fu”: come in un Gadda ripreso da Benigni), al dominio di quella tecnologia che da decenni ormai ha messo in offside il cinema. Sul calcio ripreso spalle al campo, l’occhio rivolto agli spalti, ai piazzali, ai pullman, alle strade intorno, ai bar, financo ai bagni dello stadio; cioè nell’unico modo che ha il cinema per attingere, riscoprendo la sua vocazione più autentica, al patrimonio narrativo e popolare del gioco che più di qualunque altro deve ai tifosi – allo stadio, nei bar, davanti alle TV accese – la sua ragion d’essere (senza tifo il calcio è dopolavoro). Sul calcio come forza di liberazione, a sua insaputa. Un inganno? Forse sì. Ma che bell’inganno, anima mia, e che bella compagnia! Parlo di “Offside” (2006, da noi nel 2011) (su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=D4y1aefww2Y, sottotitolato in inglese. Da Amazon, in italiano, a prezzi popolari.

Tre premesse importanti (da tenere a mente). Prima premessa. L’Islam radicale vieta alle donne molte cose, fra queste la partecipazione alle partite (sulle avare novità in programma per il mondiale in Qatar, vedi https://sentichiparla.it/sport/iran-calcio-donne-stadio-infantino/). Più d’uno i film che se ne sono occupati, dal bellissimo “Timbuktu” – capolavoro antonioniano di Abderrahmane Sissako, ambientato in Mali – all’ardente e spiritoso “Sognando Beckam” della britannica Gurinder Chadka, nata keniota e di origini indiane. In Iran questo divieto è legge. Non poche però sono le ragazze che travestite da maschio (ulteriore, gravissima infrazione), riescono ad aggirare i controlli. Alcune non ci riescono e vengono trattenute. A tutte loro è dedicato “Offside”.

Seconda premessa. «Quattro o cinque anni fa, stavo andando allo stadio quando mia figlia chiese di venire con me. Non era possibile, ma tanto disse e tanto fece che accettai, a un patto: se non l’avessero fatta passare sarebbe tornata indietro da sola. Ai cancelli non ci fu niente da fare. Provai ad insistere, era una bambina di 10 anni, ma lei mi fermò. “Lascia stare”, disse, “Avevi ragione. Entra, io torno da sola”. Entrai. Tempo una decina di minuti e me la vidi arrivare. Le chiesi come avesse fatto. “C’è sempre un modo”, disse. Questa frase è stata l’innesco del progetto: come deve fare una ragazza che vuole entrare allo stadio per riuscirci? L’idea del film era nata». (Jafar Panahi).

Terza premessa. Teheran, 8 giugno 2005, Azadi stadium. La nazionale iraniana e quella del Bahrein si giocano la qualificazione alla fase finale in Germania dei mondiali 2006. Due mesi prima, il 25 marzo, nello stesso stadio, una tragedia ha funestato queste qualificazioni asiatiche: sette persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite nella calca dei centomila all’uscita da Iran-Giappone. Ufficialmente i morti sono 6; l’ipotesi più accreditata (le notizie sono poche e gelosamente custodite) è che la settima vittima fosse una donna. Certamente ce n’è una fra i feriti.

OFFSIDE, IL FILM. Un uomo in macchina ferma uno dei pullman diretti allo stadio. Cerca sua figlia, prima che la trovino i fratelli e che succeda un macello, dice. Sembra sinceramente preoccupato. Un po’ lo aiutano un po’ no, c’è un gran casino. Fra le ragazze che tentano l’avventura (molte sono esperte e si vede) ce n’è una che se ne sta sola, timida e spaventata, guardando fuori. Ha un cappello tipo aviatore e le guance pennellate in bianco rosso e verde, come la bandiera iraniana che porta al collo. Nessuno sembra farle caso. Uno che l’ha notata – simpatico, maglia Pirelli nerazzurra con il 9 di Ronaldo – le manifesta simpatia; l’ex pelatone futurista (“Zang Tumb Tumb”) di Gianni Mura sembra andare per la maggiore fra i tifosi iraniani, anche con la maglia carioca.

Si vede da lontano che è una novizia, la ragazzina. Senza biglietto com’è, paga una cifra assurda a un bagarino per convincerlo a rischiare guai, ma non riuscirà a passare. Fermata ai tornelli, viene presa in consegna da un giovane teheraniano con albagie da cittadino che le sequestra la batteria del cellulare (ne nasceranno un paio di ottime gag zavattiniane) e parcheggiata in un piccolo spazio ricavato con tre o quattro transenne appena fuori dal catino dello stadio. Ospiti del piccolo recinto, controllato da due soldati preoccupati soprattutto di arrivare alla fine del periodo di leva senza guai, sono: una sfrontata “linguaccia”, anche un po’ teppista ma generosa, con temperamento da leader; una borghesina che era riuscita a entrare con lo zio, ma poi se lo è perso e i soldati l’hanno riportata fuori; una giovanissima calciatrice (regina del dribbling, si definisce) che sa tutto di calcio e una ragazza che aveva provato a fingersi accompagnatrice di un finto cieco, ma le è andata male. C’è anche un’amica della figlia cercata dal padre: quella è riuscita a entrare, lei no. Nasconde il chador, che porta con sé (vengono direttamente da scuola). Smascherata, lo indosserà in una sequenza bellissima. A loro si aggiungerà durante l’intervallo una piccola incosciente che, mascherata in una divisa militare trovata non si sa dove, ha avuto la faccia tosta di accedere alla tribuna delle autorità. Scoperta, finisce in manette. Dapprima accolta come un’eroina dalle compagne, infine spaventata lei stessa dalle possibili conseguenze del gesto. Queste le ragazze. I due soldati sono un giovane pastore contadino che lavora con l’anziana madre nella fattoria di famiglia sull’altopiano azero (si chiama Samandar) e un ragazzo di Mashhad, ai confini con il Turkmenistan (Mahmoud), luogo di pellegrinaggio sciita; non furbissimo ma di cuore, anche nel senso di coraggio. Avrà modo di dimostrarlo.

Per tutta la partita seguiremo i boati della folla, la dialettica fra i personaggi, il tifo indiavolato delle recluse che spiano frementi, in ogni sguardo o voce, notizie della partita o cercano un dialogo con i soldati, in evidente difficoltà nello spiegare perché mai una donna non possa entrare in uno stadio. Sembra che lo stadio sia un postaccio per le donne. «Pieno di uomini che sacramentano e bestemmiano se perdono» (dice il timorato Samandar). C’è una sequenza fondamentale in “Offside”, quando la regina del dribbling, che da mezz’ora balla e frigge perché se la sta facendo addosso, minaccia di farla lì dov’è; ma il bagno delle donne non esiste e di andare in quello degli uomini non se ne parla. Contro ogni regola, a suo rischio e pericolo, Mahmood si offre di accompagnarla. Cosa e come farà per tutelarla è un momento di cinema (di teatro, di vita) semplicemente strepitoso.

Non un minuto di calcio giocato trova posto in quest’ora e mezzo di grande cinema. Vedremo invece il soldatino Mahmoud imbastire su ardente richiesta delle “fermate” la cronaca dal vivo di una fase convulsa dell’incontro spiando da uno dei cancelli; dannarsi per un palo colpito, perdere il controllo al gol della vittoria fino a stampare un bacio sulla bocca al suo interdetto “superiore”. E la regina del dribbling ricostruire con le compagne una sequenza di gioco intravista, disponendole come per la scena di un film: a ognuna il nome di un calciatore. E poi, nel pullman diretto agli uffici della polizia, in cui vengono anticipatamente sfollate da un minaccioso capataz – insieme a un simpaticissimo ragazzino trovato in possesso di petardi e miccette (ne è imbottito, hai voglia a sequestrare…) – gli sforzi per far funzionare la radio; con il povero pastore azero, a cui fregherebbe niente della partita, per metà fuori dal finestrino a fare da “terra” all’antenna, roba che neanche Fantozzi. E poi fra la gente di un bar che aspetta il fischio finale davanti alla TV, qualche immagine dai vetri, mentre Mahmood eccitatissimo scende per le bevande e già inizia la sarabanda di macchine imbandierate e moto che si impennano verso l’ingorgo, sempre più impenetrabile. Strette, abbracciate, ammanettate, le clandestine con il loro giovane amico dentro il pullman mentre la radio gracchia gli ultimi secondi e Samandar è sempre più fuori dal finestrino con le mani sull’antenna e poi la festa in strada, dove non ci sono più liberi e prigionieri perché al fischio finale, fra gli abbracci, si aprono le porte, entrano i vassoi e un cavicchio per aprire le manette si trova sempre (“c’è sempre un modo”) e non c’è più pullman, strada, piazza, bar, casa, soldato e ragazza, maschio e femmina. Ma nel tourbillon c’è una che piange sconsolata, sopraffatta dalla malinconia.

E’ la ragazza dell’inizio, la circondano gli altri. Tocca a lei l’ultimo atto di questa storia, fra le più fitte di fatti e vicende e notazioni che si possano immaginare: rallentarne il battito impazzito e volgere definitivamente, senza più alcun ritegno, l’entusiasmo in commozione e forza buona, fino a quello che la retorica di una volta chiamava il “calor bianco”. Sette “stelline” incandescenti (7, non 6), dal patrimonio del giovane fuochista, avanzano brillando fra i canti e i balli.

Per un’ora e mezza, il tempo di una partita, abbiamo spiato l’emozione nel volto di chi guarda, e ascolta e vive. Ora lo schermo è caduto. Va’ pensiero.