Viene sempre il momento di fare i conti, e in guerra i conti sono sempre tristi. Per me tutte le guerre sono cattive. Non esistono buone guerre e non credo che esista un soldato pronto a darmi torto (J. Steinbeck.)

Un articolo sulla guerra in Ucraina scritto una settimana prima della pubblicazione ha un’alta probabilità, nel momento in cui viene letto, di essere superato dagli eventi. Meglio rimanere ai fondamentali: la guerra oggi, dopo (e al posto di) quelle mondiali. Che rimarranno due, ancora per molto tempo. La più lunga, sporca, sanguinosa e coinvolgente di queste guerre è quella che per undici anni, dal 1° novembre del 1955 (ma soprattutto dal 2 agosto 1964, incidente del Tonchino), fino al 30 aprile 1975 fu combattuta in Vietnam, allora diviso in Vietnam del Nord (capitale Hanoi), e Vietnam del Sud (capitale Saigon). Politicamente parlando, un protettorato cinese e uno americano, divisi dal 17° parallelo. Se nel resto del mondo la guerra era “fredda”, lì fu caldissima. Undici anni di escalation con gli Stati Uniti, preoccupati dall’estensione dell’influenza comunista in Asia, in guerra mai dichiarata contro e sul terreno di un piccolo popolo, in guerra dal Nord per l’unificazione del paese con il sostegno di Russia e Cina. Una guerra per procura, come altre più recenti. Una situazione specularmente rovesciata rispetto a quella ucraina.

UN FILM.

“Steinbeck e il Vietnam in guerra” (2020) è un mediometraggio di Francesco Conversano e Nene Grignaffini (C&G), autori con la loro “MovieMovie” di un centinaio di ottimi documentari quasi tutti prodotti, come questo, dalla Rai. L’ultimo, “Paisan, ciao”, storia della Lega di Cultura di Piadena (CR), è stato presentato il 7 ottobre scorso al Teatro Sociale di Luzzara per onorare i 120 anni dalla nascita di Cesare Zavattini.

Tre guide.

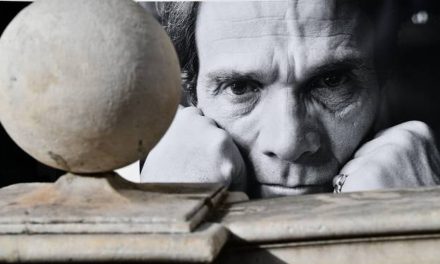

Tre commentatori ci accompagnano lungo i tre quarti d’ora di questo flusso ininterrotto di filmati di repertorio, musica d’epoca e brani del reportage da cui prende il titolo. Il più paradossalmente “giovane” dei tre è Furio Colombo. Volete sapere come stavano, come andarono, come sarebbero andate a finire le cose? C’è lui, la voce dell’America liberal, e tanto basta.

Il secondo è Francesco Guccini, chiamato a dar voce alla generazione di mezzo (“l’America era allora / per me i G.I. di Roosevelt, / la Quinta Armata“) davanti al mutamento di prospettiva sugli americani portato da quel lunghissimo, sciagurato intervento militare (da liberatori a oppressori). I disertori americani in Olanda, la musica, l’aria dei tempi, “Dio è morto“. Magari indulgendo (adesso che comincia ad esserlo davvero) a quel tanto di voluttà del sentirsi “vecchio” coltivata negli anni come un abito mentale (“a vent’anni si è stupidi davvero / quante balle si ha in testa a quell’età“, cantava quando ne aveva trenta) e a un certo pacato understatement, ma ancora capace di uno scatto di orgoglio generazionale al profumo dei ricordi – “che cambia in meglio” – ricordando i “Masters of war” di Bob Dylan e, a memoria, uno sconosciutissimo “Talkin’ blues” di Phil Ochs, offerto in contrappunto anche visivo dagli ottimi C&G. La mia generazione non ha perso: qualcosa è rimasto. Qualcosa di importante.

Il secondo è Francesco Guccini, chiamato a dar voce alla generazione di mezzo (“l’America era allora / per me i G.I. di Roosevelt, / la Quinta Armata“) davanti al mutamento di prospettiva sugli americani portato da quel lunghissimo, sciagurato intervento militare (da liberatori a oppressori). I disertori americani in Olanda, la musica, l’aria dei tempi, “Dio è morto“. Magari indulgendo (adesso che comincia ad esserlo davvero) a quel tanto di voluttà del sentirsi “vecchio” coltivata negli anni come un abito mentale (“a vent’anni si è stupidi davvero / quante balle si ha in testa a quell’età“, cantava quando ne aveva trenta) e a un certo pacato understatement, ma ancora capace di uno scatto di orgoglio generazionale al profumo dei ricordi – “che cambia in meglio” – ricordando i “Masters of war” di Bob Dylan e, a memoria, uno sconosciutissimo “Talkin’ blues” di Phil Ochs, offerto in contrappunto anche visivo dagli ottimi C&G. La mia generazione non ha perso: qualcosa è rimasto. Qualcosa di importante.

La terza guida è Lidia Ravera. Seduta sugli scalini della sua casa, fianco al montante della libreria con un triplice Che Guevara di Warhol in bella mostra, a ricordare gli “Ho / Ho / Ho Chi Minh” delle manifestazioni di allora. Autentico emblema del ’68, la Ravera. “In quell’epoca ci serviva il Vietnam. L’abbiamo utilizzato per i nostri scopi. Ce lo siamo tagliati addosso, perché era una guerra di popolo.” Il ’68 in tutte le sue contraddizioni, fra testa e cuore, spiegato a mia figlia.

La terza guida è Lidia Ravera. Seduta sugli scalini della sua casa, fianco al montante della libreria con un triplice Che Guevara di Warhol in bella mostra, a ricordare gli “Ho / Ho / Ho Chi Minh” delle manifestazioni di allora. Autentico emblema del ’68, la Ravera. “In quell’epoca ci serviva il Vietnam. L’abbiamo utilizzato per i nostri scopi. Ce lo siamo tagliati addosso, perché era una guerra di popolo.” Il ’68 in tutte le sue contraddizioni, fra testa e cuore, spiegato a mia figlia.

Lettere ad Alicia.

“Cara Alicia, ho cercato di raccontarti quasi tutto quello che ho visto del Vietnam e quasi tutto quello che di questa guerra ho visto, sentito e percepito. Voglio aggiungere, a chiare lettere e senza lasciare spazio a errori di interpretazione o di citazione, che mi è stata data ogni possibilità di vedere ciò che volevo, sia del paese, sia della guerra. Le Forze Armate degli Stati Uniti, le organizzazioni civili americane, il governo, i comandi militari del Vietnam del Sud, mi hanno portato dovunque chiedessi di andare. Mi hanno lasciato vedere tutto quello che mi interessava vedere e non hanno né limitato né censurato ciò che volevo scrivere”. Pubblicato due anni fa col titolo “VIETNAM IN GUERRA- – Dispacci dal fronte”, il lungo reportage dall’Indocina di John Steinbeck per Newsway, scritto fra il 28 dicembre 1966 e il 20 maggio del ’67, è un singolare epistolario, a suo modo struggente: 58 lettere immaginarie ad Alicia Patterson Brooks, allora scomparsa da quattro anni, moglie di Harry Frank Guggenheim, patron della rivista.

Usufruendo, come altri in quegli anni, di una libertà con pochi precedenti e nessun seguito, l’autore di “Furore” racconta nei suoi “dispacci” quattro mesi di operazioni militari sul teatro di guerra più fotografato, filmato, descritto, esaltato, maledetto del secondo novecento. Il Nobel, l’amicizia personale con Johnson, la convinzione di trovare una sponda nel mondo culturale (che un entusiasta John Steinbeck giustificò persino ad abundantiam nei primi mesi) resero possibile questa fiducia da parte dell’amministrazione militare USA. Mese dopo mese, però, lo scrittore non si sarebbe più sentito sicuro delle proprie convinzioni. “Divenne perplesso sulla necessità di quel conflitto, consapevole della sua complessità, della non legittimità della guerra, della sua stupidità, ambiguità e orrore. Capì soprattutto che l’America avrebbe perso la guerra. (C&G). I militari attribuirono a questi reportage dal fronte, tutti fortemente critici, una responsabilità decisiva nei movimenti di massa contro la guerra e “se la legarono al dito” (Furio Colombo): a nessuno, mai più, sarebbe stata concessa una libertà del genere sui successivi teatri di guerra americani (non pochi, come sappiamo).

Scorrono in queste lettere quattro mesi degli undici anni di “boots on the ground” americano, trascorsi fra i soldati “meglio addestrati e più esperti della nostra storia, con un morale che risuona come un gong nelle valli” (parola del gen. Westmoreland). “Riesci a immaginare l’istintiva fiamma d’orgoglio che si prova ad appartenere a un’unica e stessa specie con questi uomini?” Un inverno e mezza primavera fra città e paesi, elicotteri e paludi, campi militari e campi profughi, iniziati nella convinzione che l’intervento americano sarebbe servito a difendere la libertà di una piccola nazione coraggiosa dall’invasione comunista e che la guerra “avrebbe fatto emergere il meglio dell’America e il paese affrontando quella sfida si sarebbe rigenerato” (C&G), conclusi con l’opposta ammissione: “questa guerra vietnamita non potrà mai essere giusta“.

“Cara Alicia – scrive da Giakarta, già sulla via del ritorno – so che non possiamo vincere questa guerra, e neanche altre guerre se è per questo, e mi sembra che il progetto sia sprofondare sempre più e sempre più numerosi. Quando con i nostri morti avremo costruito delle fondamenta solide e per effetto di un lento processo di sconfitta saremo risucchiati nel tessuto del sudest asiatico, non saremo più capaci di uscirne, né lo vorremo. Se invece dovessimo vincere la guerra, nel senso tradizionale di sconfiggere e debellare il cosiddetto nemico, diventeremmo un altro esercito di occupazione e un esercito di quel tipo non ha più contatti con le terre che occupa. Tuttavia non stiamo riportando una vittoria del genere, né la riporteremo.”

LA GUERRA OGGI, SPUNTI E CANZONI.

Può contribuire, questo film, alle discussioni sulle guerre in corso (Ucraina, come ovvio, ma non solo)? Per me sì. Invado – e gli chiedo scusa – il campo valorosamente coperto su “TUTTI” dall’amico Alessandro Coluccelli, che da qualche mese passa in rassegna bellissime canzoni degli ultimi 50 anni, ripercorrendone la storia. Provo a fare altrettanto con due canzoni molto meno note, in Italia, delle sue.

Canzone delle guerre del tempo passato.

La prima (“La guerre de 14-18”) è una delle più stravaganti fra le squisitezze che ci ha lasciato Georges Brassens, ripreso, maluccio, in questo filmato di una splendida esecuzione del brano, con il fido Pierre Nicolas al contrabbasso. Due personaggi, uno che parla in prima persona e il suo interlocutore, chiamato “mon colon”, “caro colonnello” (ma a nessuno sfugge la maliziosa assonanza con “mon con” – e del resto sappiamo tutti dove finisce il colon, che si chiama «côlon» anche in francese). Due vecchi militari rincoglioniti che fra un Pernod e l’altro passano in rassegna tutte le guerre, da quella di Troia in qua, alla ricerca della preferita, che per il primo è senza dubbio quella del 14-18 dell’inutile (ma non per lui) strage. Atene e Sparta, la guerra dei trent’anni e quella dei cento, quelle galliche, napoleoniche, di religione, d’espansione, di secessione; e infine l’ultima, col fuoco d’artificio finale. Certo, tutte si son fatte onore, caro il mio colonnello: squartando, stuprando, massacrando, bombardando. Chapeau! Ma vuoi mettere con la Grande Guerra? Eddai! C’è chi nel cuore ha un film, una canzone, una donna, una casa, un paese (non necessariamente quello in cui è nato); loro hanno un massacro. Sono solo incerti su quale.

Brassens, che l’aveva messa in musica e cantata ha un coltissimo punto di riferimento: la celeberrima “Ballade des dames du temps jadis” (Ballata delle signore del tempo andato) di François Villon, le cui strofe finiscono con il verso più famoso di tutta la poesia d’oltralpe: “mais ou sont les neiges d’antan?” (ma dove sono le nevi di un tempo?). La ballata è un catalogo di grandi donne del tempo che fu, da Eloisa a Giovanna d’Arco, contrapposte alla volgarità del tempo presente.

Dolente la conclusione: dove sono finite le grandi donne di un passato tanto glorioso; donne come Eloisa, per cui rischiare, come Abelardo, la propria virilità e finire monaco a Saint Denis? “O come Giovanna, bruciata dagli inglesi A Rouen?“. Solo che quella lode provenzale (di un parigino) al tempo passato, ha cinquecentocinquant’anni e tutta l’aria di un gioco, in cui un ventenne del Quattrocento si burla di una certa facile nostalgia borghese. Non ha smesso di nevicare nel Trecento (tanto meno a Parigi) e l’amour fou continua a fare vittime, oggi come nell’anno mille (e auspicabilmente nel tremila). Per essere più chiaro – e malandrino, quale purtroppo fu davvero – il “maledetto” Villon a questa “ballade” ne avrebbe fatto seguire un’altra: la “Ballade des seigneurs du temps jadis”. Refrain: “mais ou est le preux Charlemaigne?”. Già, dove lo troviamo un altro Carlo Magno?

La tagliente “Ballade des guerres du temps jadis” di Brassens ci costringe a fare i conti con una realtà antipaticissima: le guerre hanno un loro fascino perverso e, nel ricordo, facilmente producono, nostalgia e persino rimpianto. Non sempre in chi le ha vissute, certo, ma anche i ricordi di guerra hanno spesso, quando non sono luttuosi, una certa dolcezza. La mia guerra preferita è quella del Vietnam, potrebbe dire Lidia Ravera. Le manifestazioni della gioventù occidentale, infatti, erano di guerra e di pace nello stesso tempo. Di pace in quanto impegnate strenuamente per il ritiro americano; di guerra perché il grido “Ho-Ho-Ho Chi-minh”, come l’altro: “10 -100 – 1000 Vietnam” erano gridi di battaglia, che urlavano, a volte esplicitamente, la speranza di “affrettare la morte gloriosa / di un yankee nell’Indocina”, come diceva un’altra canzone, di Fausto Amodei. Senza neanche dover portare i propri “boots” sul “ground” vietnamita, aggiungerà qualcuno. Il guaio è che di questa contraddizione siamo costretti a vivere, anche adesso. E domani. Non possiamo sottrarcene con una generica “manifestazione per la pace” che non sposi le ragioni dell’aggredito.

Goodnight, Saigon.

Guardando il documentario di Conversano e Grignaffini e ascoltando, a proposito di “yankees nell’Indocina”, questa meraviglia di Billy Joel (1982), propongo una “distopia”. Si chiamano così, no? Proviamo a immaginare che un presidente americano (Johnson o Nixon) di quelli coinvolti in quella guerra dopo l’incidente del Tonchino, una piccola Pearl Harbour in trasferta, di fronte all’impegno di Cina e Russia a sostegno del Nord Vietnam, avesse minacciato una ritorsione nucleare (“Nessuno si intrometta o la reazione sarà di quelle mai conosciute nella storia”, ricordate?). Impensabile, vero, dopo Hiroshima? Impensabile.

Guardando il documentario di Conversano e Grignaffini e ascoltando, a proposito di “yankees nell’Indocina”, questa meraviglia di Billy Joel (1982), propongo una “distopia”. Si chiamano così, no? Proviamo a immaginare che un presidente americano (Johnson o Nixon) di quelli coinvolti in quella guerra dopo l’incidente del Tonchino, una piccola Pearl Harbour in trasferta, di fronte all’impegno di Cina e Russia a sostegno del Nord Vietnam, avesse minacciato una ritorsione nucleare (“Nessuno si intrometta o la reazione sarà di quelle mai conosciute nella storia”, ricordate?). Impensabile, vero, dopo Hiroshima? Impensabile.

Quanti americani si sarebbero stretti attorno al loro “Commander in Chief” e quanti europei sarebbero scesi in piazza intimoriti (“quello fa sul serio!”), dando sfogo alla propria irriducibile insofferenza, irrisione, persino disprezzo per il capo del piccolo paese che, sotto i bombardamenti e le nuvole di napalm, non si prodiga per convincere il nemico invasore alla pace – come se il ricatto nucleare fosse colpa sua, o dipendesse da lui sventarlo – riconoscendone le ragioni e l’invincibile potenza (quando allora, in fin dei conti, venire a patti avrebbe significato rispettare un confine consolidato da decenni e l’autonomia di un paese, il Vietnam del Sud, con ambasciate in tutti i paesi del mondo e rappresentato all’Onu)”? Quanti avrebbero considerato guerrafondaie le correnti d’opinione contrarie all’invasione, i vietnamiti e chiunque li sostenesse militarmente invece di lasciare campo libero all’esercito americano? Quanti, intendo, dei giovani di allora che manifestano oggi per il disarmo dell’aggredito e una trattativa che “non umilii” l’aggressore, lasciandogli qualcosa (o anche tutto, basta che stia buono) di ciò che con tanta fatica, bombe e massacri ha occupato? Basta chiederselo per darsi la risposta. Pochini. E sarebbe stata messa a ferro e fuoco l’America. Dagli americani stessi.

“Vallauris, Costa Azzurra. Museo Nazionale Pablo Picasso – La Guerra e la Pace. Decorazioni della Cappella”

Purtroppo una guerra finisce quando chi l’ha dichiarata la vince, la perde o si ritira, pensando di aver già ottenuto quel che gli interessava. In una guerra perdono tutti, e infatti non bisogna farle. Ma se qualcuno decide di farla, solo lui può farla finire. L’aggredito non può che resistere e contrattaccare. Naturalmente anche desistere, se l’impegno è superiore alle sue forze, e cercare un accordo di pace. Ma alla fine uno dei due avrà vinto e l’altro perso. Ogni volta che ò possibile, chi l’ha iniziata deve perderla. Anche perché è l’unico modo di fargli passare la voglia. Chi inizia una guerra e la vince è un pericolo permanente.

Le ragioni della resa (non siamo ipocriti, via), sostenuta da brillanti talk-showmen si fondava sull’assunto di una Russia “too big to fail”. Sembra che non sia così. Vedremo. Ma se interverranno i diplomatici, significherà che così hanno deciso i governi, e a quel punto uno dei due avrà perso. Speriamo l’invasore; sarebbe un’assicurazione per il futuro.

Poi, scampato il pericolo, bisognerà ridisegnarli, certi assetti. Dopo.