È stato l’anno della fuoriuscita dalla pandemia. Non proprio del ritorno allo status quo ante, ma a qualcosa che gli assomiglia. Rimangono certi riflessi automatici degli anni di “coprifuoco” o di chiusure anticipate: al cinema è quasi scomparso il tradizionale ultimo spettacolo delle 22 e 30, anche nelle grandi città. Un po’ meno nei weekend. Corsi e ricorsi: si esce poco la sera, compreso quando è festa, cantava Lucio Dalla più di quarant’anni fa. Ci siamo tornati; ne stiamo lentamente uscendo. Del resto è tutto l’esercizio pubblico ad avere anticipato le chiusure, con l’eccezione di quei ritrovi e pub che provvedono a idratare la movida. Se cerchi un ristorante o una pizzeria aperti dopo le 23, per quello che era il rituale del dopo-teatro, fatichi a trovarlo; ma se vuoi bere fino a notte non c’è alcun problema.

Abituati a veder chiudere ogni tanto un cinema, stiamo assistendo a qualche riapertura. A Roma giunge al terzo anno l’iniziativa del Cinema Troisi a Trastevere: cinema, bar, biblioteca e videoteca con postazioni video. Tutto bello e aperto giorno e notte, sette giorni su sette. Proiezioni dalle 11 di mattina alle 2 di notte nei weekend; mezzanotte nei feriali. Poco distante da lì, conclusa l’annosa questione giudiziaria, sta, pare, prendendo forma il progetto di riapertura dello storico cinema America di Angelo Di Castro. Come sempre in questi casi il problema è il “quando”. Mentre forse già dall’anno prossimo potrebbe riaprire il Fiamma (zona via Veneto) come grande sala della Cineteca Nazionale, cinque anni dopo la chiusura della “Alberto Sordi”, nel sito archeologico del Puttarello a Fontana di Trevi. Procede il lavoro di ristrutturazione dell’Azzurro Scipioni di Silvano Agosti, chiuso – si temeva definitivamente – all’inizio della pandemia. A Bologna dopo decenni di chiusura e anni di ristrutturazione, torna all’onore del mondo lo storico, lussuoso “Modernissimo” (poi “Re Enzo”) di Piazza Maggiore, in quell’angolo del Pavaglione popolarmente noto come “angolo degli imbecilli” (diciamo degli sfaccendati, via), dove passa tutta la città. Primi progetti di valorizzazione dei cinema come patrimonio, se non dell’umanità, certo delle città.

Son tornati a fiorire i blockbuster. Quelli di pregio non solo spettacolare, intendo (i Marvel e i Supermario c’erano anche prima). Questa è la notizia. La notiziona è che Il primo di questi è italiano: il trentamilionario (per ora) “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Gli altri sono l’americano “Barbie” e l’inglese “Oppenheimer”, usciti in piena estate in tutta Europa, sfalsati di un mese in Italia. A proposito di estate, ricordate “Caro diario”? “D’estate a Roma i cinema sono tutti chiusi, oppure ci sono film come “Sesso amore e pastorizia”, “Desideri bestiali”, “Biancaneve e i sette negri”, oppure qualche film dell’orrore come “Henry”. Oppure qualche film italiano.”. Era il 1993. Quella di quest’anno è stata la stagione di “Barbie” e di “Oppenheimer”, ma è l’estate in genere ad essere diventata una stagione molto meno morta per i cinema; complice probabilmente il caldo asfissiante, che tanto ci ha fatto amare l’aria condizionata, e stante l’esplosione delle arene, con le programmazioni più meritoriamente arrischiate di alcune di loro (la gratuità, quando c’è, incide meno di quanto si creda sulla partecipazione). Chi chiude lo fa al massimo per tre o quattro settimane, ma crescono di numero e qualità le sale aperte anche in agosto e con una programmazione sempre meno residuale. Gli introiti sono ancora bassi, inutile nasconderselo. Capita ancora di trovarsi in sale vuote o semivuote, ma il famigerato “trend” comincia a sorridere, dopo il grande freddo.

Son tornati a fiorire i blockbuster. Quelli di pregio non solo spettacolare, intendo (i Marvel e i Supermario c’erano anche prima). Questa è la notizia. La notiziona è che Il primo di questi è italiano: il trentamilionario (per ora) “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Gli altri sono l’americano “Barbie” e l’inglese “Oppenheimer”, usciti in piena estate in tutta Europa, sfalsati di un mese in Italia. A proposito di estate, ricordate “Caro diario”? “D’estate a Roma i cinema sono tutti chiusi, oppure ci sono film come “Sesso amore e pastorizia”, “Desideri bestiali”, “Biancaneve e i sette negri”, oppure qualche film dell’orrore come “Henry”. Oppure qualche film italiano.”. Era il 1993. Quella di quest’anno è stata la stagione di “Barbie” e di “Oppenheimer”, ma è l’estate in genere ad essere diventata una stagione molto meno morta per i cinema; complice probabilmente il caldo asfissiante, che tanto ci ha fatto amare l’aria condizionata, e stante l’esplosione delle arene, con le programmazioni più meritoriamente arrischiate di alcune di loro (la gratuità, quando c’è, incide meno di quanto si creda sulla partecipazione). Chi chiude lo fa al massimo per tre o quattro settimane, ma crescono di numero e qualità le sale aperte anche in agosto e con una programmazione sempre meno residuale. Gli introiti sono ancora bassi, inutile nasconderselo. Capita ancora di trovarsi in sale vuote o semivuote, ma il famigerato “trend” comincia a sorridere, dopo il grande freddo.

Altri film italiani hanno avuto un buon esito, fra i quattro e gli otto milioni. Si va da “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti a “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano, un bel noir fra Scerbanenco e l’America; dal valdostano “Le otto montagne” dei belgi Van Groeningen e Vandermeersch, al pirandelliano “La stranezza” di Roberto Andò, fino al candidato agli Oscar “Io, capitano” di Matteo Garrone. Da “Il grande giorno” (Aldo, Giovanni e Giacomo al loro meglio), al mediocre (nonostante Virginia Raffaele) “Tre di troppo” di Fabio De Luigi. Sopra i tre milioni “Il colibrì” (la migliore Francesca Archibugi dai tempi del “Grande cocomero”) e, appena sotto, il cordiale e generoso “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani con Antonio Albanese. Poco sotto i due milioni il migliore di tutti: “Rapito, di Marco Bellocchio, che a parte “Il traditore”, raramente ha fatto ridere i finanziatori ma rimane l’ultimo grande di una stagione gloriosa, l’ultimo maestro. Tutti film da ricordare (tranne uno, peraltro molto piaciuto), ma l’elenco è incompleto. Si dirà che partire dal riscontro commerciale fa torto ai migliori, ma è proprio questo il dato da sottolineare: una certa corrispondenza fra valore e successo, che premia qualcuno più e qualcuno meno del giusto, ma che ne riguarda un certo numero, e non è così frequente. “Io, capitano” è già rientrato nella sestina dei Golden Globe, il che significa che ha buone probabilità di trovarsi fra i cinque dell’Oscar, insieme a concorrenti molto seri, dalla francese Justine Triet al meraviglioso Kaurismaki. Esserci sarebbe già un trionfo, l’ideale conclusione di un buon anno.

PIETRO, TIZZA E RAINER.

Quelli citati sopra sono film italiani di valore ai quali, a chi più e a chi meno, ha sorriso anche il botteghino. Come sempre, ce ne sono stati di non meno belli ai quali l’insuccesso non ha dato alla testa e continuano la loro partita sulle piattaforme, in un campionato spesso più bello di quello principale, per un pubblico più curioso e avvertito. Ne raccomando due, bellissimi: “Le vele scarlatte”, di Pietro Marcello, e “Vera”, di Tizza Covi e Rainer Frimmel. Entrambi del 1922 ma usciti quest’anno. Cercateli, ne vale la pena.

Le vele scarlatte. “L’envol” (questo il titolo originale) è il secondo film di finzione – il primo girato in Francia – di Pietro Marcello, casertano, vena di documentarista e topo di cineteca, capace di far parlare davvero da artista i documenti più preziosi dei video-archivi di tutta Italia. Sia nei documentari in senso proprio, come “La bocca del lupo”, “Bella e perduta” e lo straordinario “Per Lucio” – che nei racconti di fantasia, come il “Martin Eden” napoletano di quattro anni fa. Tratto da un romanzo sovietico del 1923 – “Vele scarlatte”, di Aleksandr Grin – e girato nel nord della Francia durante la pandemia, “L’envol” è vagamente ispirato alla figura di Louise Michel, l’anarchica comunarda che per non giurare obbedienza a Napoleone III aveva rinunciato ad insegnare e per tutta la vita avrebbe manifestato la sua fede nella rivoluzione. A lei il cinema aveva finora dedicato uno strampalato film di Gustave De Kervern e Benoît Delépine, dove fra Louise e Michel c’era un trattino. Si trattava infatti di una coppia, un/a Louise e un Michel. La strana coppia, in cui la parte femminile (pur tecnicamente minoritaria) era la dominante, alludeva allo spirito battagliero della scrittrice e poetessa rivoluzionaria, sempre dalla parte delle donne e degli ultimi. In quel film del 2008 un gruppo di operaie trovava una mattina, andando al lavoro, la fabbrica scomparsa. Vuoti i capannoni, spariti i banchi, le macchine, tutto. Trovatesi on the road dalla sera alla mattina con duemila euro di liquidazione, le operaie, che non più tardi del giorno prima avevano avuto rassicurazioni sulla salute dell’azienda, convocata una rapida assemblea decidevano di investire il piccolo capitale comune nella ricerca di un killer del padrone, trovandolo nello squinternato Michel e in una di loro, Louise, un donnone dall’indefinita identità sessuale. Vasto programma, però, trovare il responsabile dell’involamento di fabbrica e lavoro, fra società anonime e altrettanto anonimi prestanome. Risalendo – e ammazzando – per li rami, di scatola vuota in scatola vuota, i due picari giungeranno all’improbabile capo dei capi: un signore dall’altra parte del mondo, che ignora tutto di loro, della fabbrica e a malapena dell’esistenza di una terra chiamata Francia. Non si parlava ancora di algoritmi, a quel tempo, ma di smaterializzazione del Capitale sì, perché di quella aveva parlato Marx proprio negli anni di Louise Michel (senza trattino).

Il nome della Pasionaria francese ritorna, con la citazione di una sua poesia (“L’hirondelle fidèle“), nell’ultima sequenza di “L’envol” (“furto” e “volo” nella lingua francese). Qui l’involamento non è la scomparsa di un’azienda, ma un duplice alzarsi in volo. Quello metaforico di una bambina – dall’infanzia incantata all’adolescenza magica, dall’innamoramento per il padre all’amore adulto – che incontra quello materiale di un giovane aviatore alla Saint-Exupérie (Louis Garrel) con il vizio del gioco e quello della vita. Un doppio “staccare l’ombra da terra“: quello del sogno – il rosso veliero fra le nuvole del vaticinio di una maga (Yolande Moreau, la Louise-Michel del film di De Kervern e Delépine), che la nostra Jenny dei pirati aspetta per fuggire lontano – e quello reale del piccolo principe senza spadino (ma con un pistolone che non cercherà, né avrà, occasione di sparare, contraddicendo uno dei più classici topoi del cinema). Ambientato fra il 1919 e il ’39, fra una guerra e l’altra, le immagini documentarie dei reduci laceri, dispersi e sfiniti che ritornano alle loro campagne sono la solita superba declinazione di materiali documentari in stile Marcello. Il prodigioso Raphaël Thiéry e l’esordiente (come lui) Juliette Jouan, sono una coppia d’interpreti che non si dimentica facilmente. Come la veterana Noémie Lvovsky, qui madre adottiva della protagonista. Finale aperto, per tener meglio dentro tutto quanto anche dopo che è finito.

“Vera”. Italiana d’Alto Adige lei – pellegrina di studi e cultura tra Francia, Germania, Austria e Italia – e viennese lui. Tizza Covi e Rainer Frimmel sono una coppia che chi ama il bel cinema dovrebbe, anzi deve, imparare a conoscere. Lavorano ostinatamente su pellicola, andandola a cercare dove ancora si produce, come assaggiatori di camembert. Documentaristi di formazione al pari di Marcello (questo è oggi, come sempre, il cinema migliore), il loro mondo di elezione è il circo; i piccoli circhi che scompaiono, i giocolieri, gli artisti di strada, le loro vite di periferia urbana ed esistenziale. I loro film presidiano la dogana fra realtà e fantasia. Sono racconti di frontiera, non solo italo-austriaca. Trattano vite e storie vere, a volte inventano.

“La Pivellina”, girato a Roma-San Basilio, era la storia di una bimba abbandonata nei pressi di un carrozzone di artisti di strada, con un biglietto più o meno come questo: “Non posso tenerla adesso, ma tornerò a prenderla. Se potete, siate buoni, accuditela per me e non dite niente a nessuno.” Tutto accadrà come nel biglietto: ormai di famiglia nella piccola comunità di circensi, la pivellina verrà riconsegnata dopo una bella festa. Con dolore, ma è giusto così. La madre vedrà rispettato il suo segreto. Le ricerche dei due maturi sposi confermeranno quel che sappiamo tutti: quanto sia difficile, per una coppia non più giovane, quella via dell’adozione cui non avevano mai pensato.

“Mr. Universo” è la ricerca di circo in circo, dal Lazio al Piemonte, del più improbabile dei Mr Universo, il trionfatore del ’57: un omone, un culturista, che con le mani piegava il ferro a calamita e che dopo quella vittoria era entrato a far parte del circo di Orlando Orfei. Anni prima aveva piegato una piccola sbarra di ferro a un bambino e lui l’aveva conservata come portafortuna. Derubato di quel talismano e finito nei guai con il suo circo per le malattie degli animali, il bambino di allora risale l’Italia da un circo all’altro, incontrando parenti che non vede da anni, per rintracciare quell’omone, di cui non si hanno più notizie, e fargliene piegare un’altra. Se ancora c’è, e se ancora può. C’è e può. Funzionerà?

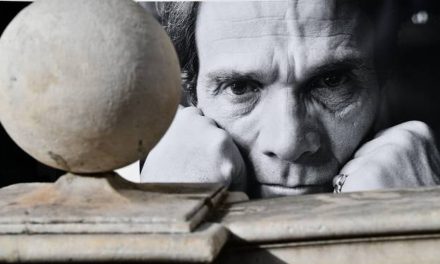

Vera si chiama Gemma, di cognome, ed è la figlia minore del bel Giuliano. Interpreta sé stessa con sincerità dolorosa e disarmante (oltre che con bravura: è stata premiata a Venezia) in una storia inventata, ma forse non del tutto. Perché quel mondo, che per abitudine continuiamo a chiamare di borgata, lei lo frequenta davvero, da personaggio che ha un nome a portare, tenera e afflitta qual è, con l’autista Walter, il cappello da cow boy e il tacco 12. Alternando la vita di periferia con il mondo del cinema e delle boutique. Qui il circo non c’entra, anche se in una di quelle temerarie interviste che ogni tanto concede afferma di essere stata domatrice di leoni. Per anni ha esagerato con la chirurgia plastica per placare un divorante complesso di Elettra verso quel padre tanto più bello di lei (così lo vedeva e si vede), insoddisfatta della propria faccia fino a rischiare di farne un mascherone. Tanto fragile e inerme (su questo ruota la storia inventata) da offrirsi come vittima sacrificale a un mondo infame, frequentato con ingenuità pasoliniana (ma quello dell’ultimo Pasolini era cosciente “cupio dissolvi”, non ingenuità), e al pubblico televisivo in trasmissioni come “L’Isola dei Famosi”. C’è in questo film bellissimo anche un cameo di Asia Argento, compagna di lavoro in più di un film, che contribuisce ad illuminarlo in una conversazione molto affettuosa con l’amica di lunga data. Ma se grande è l’empatia con la protagonista, nessuna debolezza fa velo ai due registi nel tratteggiare sia il sottobosco del cinema che quel mondo di borgata senza borgate. E di quest’ultimo, con santa cattiveria, il “progressivo abbrutimento socioculturale, che cresce come una pianta carnivora e si allarga come un tatuaggio sui corpi di coloro che sono meno capaci di coglierne il pericoloso inganno” (Paola Casella).